ゲームから学ぶこともある。

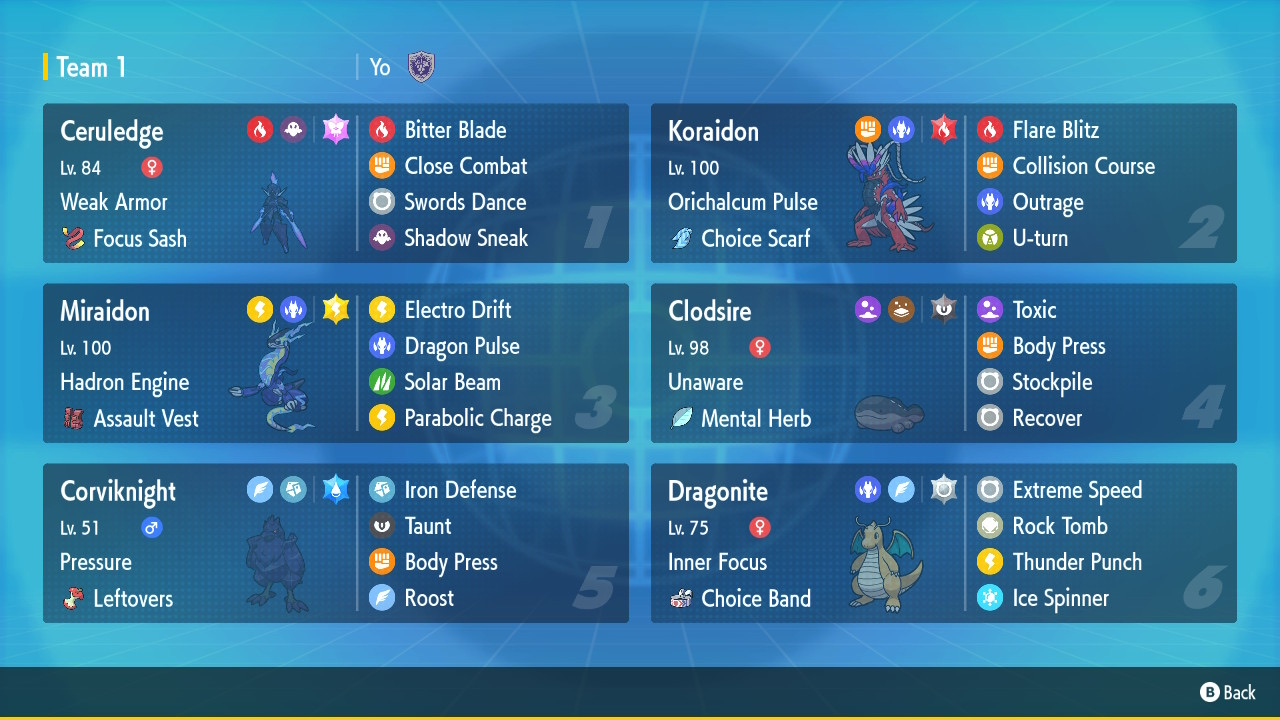

ポケットモンスター スカーレット・バイオレット(以下ポケモンSVという)のランクバトル(ランクマッチとも呼ばれる)とビジネスの共通点について実感をベースに、メモを残したいと思う。

「環境」

ビジネスはマーケット感を持つことが重要。市場や顧客に求められていないサービスはお金を払ってもらえない。いい技術を持っているから、いいアイデアがあるから、だけではなかなか成功しない。

マーケットにおいて自分の強みや弱みは何か、将来の事業環境の変化の方向性は、etc.とみなさん分析されていることだろう。

他方、「環境」という単語がポケモンランクバトルの世界にはある。「現環境ではこの型が主流なので…」といった形でこの言葉は使われる。

最初は意味がわからなかった。しかしある程度勉強・実践していくと、意味がわかるようになる。

よく使われるポケモンやパーティの構成にそのときの流れやトレンドがあり、それを理解し、それに対応できるメンバー選定をしないと勝てない。以前通用したポケモンや戦い方が未来もそうだとは限らないのである。

最新ソフトに登場するポケモンの影響だったり、定期的にルールが変わることもあったり、またポケモンや技の組合せ・戦い方に無限の可能性があるなかで、トレンドは時とともに移り変わる。

ポケモンバトルでは「環境」をよく分析し、自分の脳の中を適宜最新情報にアップデートし、自分のチームや戦略に何か手を入れるべきことはないか考える必要がある。うまくいかないポイントに気づけば、放置せずすぐに対応しないといけない。

これを怠れば、いざ猛者たちのいる環境に飛び込んでも返り討ちに合うだけ。ランクバトルは運だけでは本当に勝てない(ラッキー勝ちはあれど、長期安定勝ちは見込めない)。なぜなら上位陣は分析・戦略を練りに練っているからだ。

これは常に最新のマーケット状況を把握しておくことと通じる。そしてライバルたちが何を考えていて、どういうことを知っていないと生き残れないのか、勝てないのか、は共通する本質だと思う。

マーケット分析をすること・常にアップデートすることの重要性を身をもって知ることができる。ゲームの経験から。

なお、現実世界はゲームより遥かに複雑であり、ゲームで強いからビジネスで成功するとは限らないだろう。また、自分一人で戦うわけではなく組織で取り組む以上、より難しさがある。しかし、「他社は何をやっているのか、他社と比較してウチはどうか?」と聞く経営者の質問の意味がよりよくわかるようになった気がした。マーケット(環境)を知らずに勝負することがいかに無謀か。それをこのゲームは教えてくれる。

相手の思考を読むこと

自分の得意な技だけで押しても勝てない。

相手が何をやろうとしているか考えた上で、自分の行動を決める必要がある。相手はこちらの動きを読んでいるので、こっちは相手の読みと行動に気をつけつつ技を選択する。

「自分が相手の立場だったらこう考えるから…」の思考回路がないとこのゲームは到底勝てるようにならない。

これはビジネスでも同様だろう。エンジニアリングの世界でも1人で仕事するわけじゃないので、「相手はきっとこう考える」が重要なときもある。

これをゲームから身をもって体感できる。

そして、これを常時意識することが難しいことも認識できる。気がつくと自分視点になっているので注意したい。

相手に情報を渡さないということ

打合せで不用意に自分の情報を渡していないだろうか。

Win-winという言葉もあり、こちらが何か渡さないと得られないこともある。そこはバランス。ただ、本当に重要な情報は何か、相手は何を考えていて、何がクリティカルな情報なのか?は考え続けた方が良い。交渉に関わるときは。

ランクバトルは情報戦である。

バトル開始前のポケモン選出画面から情報戦は始まっている。「このパーティの組み方だと、あのポケモンにはこの役割を持たせているだろう、ということは持ち物はきっとアレで…」とプロは考えている。

そしてバトル開始後、1ターン毎に情報を積み重ね、相手の手の内・やろうとしていることの推測の精度を上げていく。

相手はどんな道具を持っているのか?どっちが速いのか?技構成は何か?どういう戦略で勝負しているのか?なぜさっきあの選択をしてきたのか?etc….

こちらの手の内がバレると弱い。相手はそれをもとに最適解を考えて先まで見据えて行動できるからだ。強い型はみんなが使い徐々に対策されていくので、それを上回ろうと皆がアレンジを加える。これにより常に「環境」のトレンドが変化するのだと思われる。昔のやり方が通用しない要因と個人的に考えている。

こちらの打ち手がバレていれば、「相手はもうコレしかできないな、じゃあこっちは次のターンにあのポケモンを裏から出して詰みダナ」と詰将棋のように対戦を進めることができる。自分の負け確定後、「完全に詰将棋的に追い込まれたー」と気づくことも多い。上手い相手の掌の上で踊らされていた、という感覚。

逆にこちらの手がバレてないと相手は悩み、行動に強さが出しにくくなる。「相手はここでこうしてくるかもしれない、でもこっちの可能性もある、どうする」と相手に考えさせることで攻めに出にくくする。

なぜ早いタイミングで安易にテラスタルを切ることが推奨されないか、実戦からよく理解できた。

これはビジネスも同じと考える。皆が・相手が何を考えているかを知ることは極めて重要。ビジネスの世界で数多く遭遇する交渉。情報が多い方が当たり前だが有利。

情報量の違いで勝ち負けが決まることがある、ということをランクバトルから実感することができる。

確率論とリスク

ランクバトルには「安定行動」という単語がある。これを打っておけばひとまず間違いない、というものだ(こっちがやられない、とか相手を確実に倒せる、とか)。「ここはこの選択が安定なんで…」といった用法で使われる。

逆に相手にコレ打たれたら即死、の場合にそれをケアしないことは長い目で見て勝率を上げることにつながらない。びっくり選択が相手のペースを乱し、勝ちにつながることもある。しかしそれがただのギャンブルで成功確率が低いのなら、長期的な成果にはつながらない。

企業は大失敗は避けなくてはならない。会社が潰れてしまうような意思決定はできない。何が致命的になりうるのか、事業環境によるはず。したがって環境と自らの立ち位置を理解し、即死は避けつつ効果の高い手を打つ必要があるはず。ここが実にポケモンのバトルに似ている。

一方で、仕掛けないとジリ貧で負ける展開もある。その見極めが重要。

「択」という単語がランクバトル界隈ではよく使われている。

YouTuberさんたちは「ここ択なんだよなー」と会話している。

選択肢がいくつかある中で、どれか選ばなければならない。しかし、選択肢A,B and Cが成功確率1/3ずつとは限らない。ビジネスもポケモンもそこは同じ。その時に確率の高い方を選ぶのか、どうせ敗戦濃厚ならワンチャンにかけて成功確率が低くとも効果の大きい方に勝負をかけてみるか。長期で見たときに期待値の高い方はどちらか。

ポケモンランクマッチは100試合やって100試合勝てるゲームではない。噛み合わせや、低成功率ながら一撃必殺技があったり、どんなに上手な人でも全て勝つことはできない仕組みになっている。

「択」の場面でも、長期視点で成果を上げるためにどのように考え選ぶべきか、深く考えさせられる。

企業は簡単に損失を出すことはできないので、どうしても慎重になる。長期で勝つ可能性をできるだけ高めること、その考え方は通じるものがあると感じた。

一方で、ここぞで勝負しないといけないシーンでは覚悟を決める意思決定も必要。決めたら自信を持って進める、それが正解になるように全力をつくす。過去には戻れないからだ。

数字感の重要性を学ぶ

ランクバトルは、1つの技決定まで与えられる時間は45秒。限られた時間で判断しなければならない。

これはビジネスも同じだろう。毎日徹夜で調べて考えることはできない。

ポケモンバトルの上手い人は、相手のとある技から受けたダメージをヒントに、相手の持つ道具や努力値の振り方を推測している。「ムム、このダメージということは相手はXXX持ちだな、ということは型はきっと…」と瞬時に推測を広げる。これに時間をかけていない。

そして、相手の手駒、残りターン数、残り時間、残りPP(技を打てる回数の上限)等を瞬時に計算して、詰ませられるか否かを考えていたりする。

ビジネスでも同じで、限られた時間で大きな方向性を間違えないために数字感を持つことは重要。エンジニアリングの世界では「なんかおかしいな」と数字から判断できる感度は重要。

ここは経験も大事なのだが、数字の基準だったり感覚を保つために自分で計算することが大切かなと思う。それがないと時間切れでチャンスを逸したり、トラブルにつながったりしてしまう。AIでの解決が検討されると思うが、それはもう少し先の話だろう。

想定外、トラブルは起こる

ポケモンSVのランクマッチでは「攻撃が急所に当たる(クリティカルヒット)」が確率1/24で発生する。

通常の1.5倍ダメージが入ったりするので、戦況が一気に変わる。

いくら耐久のあるポケモンで粘っていても、一発クリティカルヒットが入って逆転されることも多い。

時間をかけて相手を追い込む戦略も悪くないが、スピード感を持たないと何が起きるかわからない。

ビジネスの世界もそうだろう。ゆっくりやりすぎるとチャンスを逃す可能性がある。何が起きるかわからない。ある日どこかの国が戦争を始めて全てがひっくり返ってしまったり、どこかの国の大統領が変わって事業環境がごっそり変わってしまったり。そんなのビジネスの世界では日常茶飯事。

逆にこちらに神風が吹くこともある。その神風を活かせるよう、諦めずに耐えつつ状況変化にアンテナを張り準備をしておくことも重要。

似てると思った。

チーム

ランクバトルは定められたルールの中、限られたリソースでやりくりするゲーム。

1チームにポケモン6匹まで、一匹のポケモンで技は4つまで、同じポケモンを2匹同時に入れられない、複数ポケモンで同じアイテムを持てない、etc.といった制限がある。

したがってあれもこれも全て盛り込むことはできない。限られたリソースの中で成果を最大限上げるためにどうするか。優先順位をつけ何を入れて何を捨てるか考える。

面白いのは、中途半端に器用なポケモンは使いにくいということ。

それぞれの役割を明確にしたチーム戦が大事だと学んだ。専門性を持った集団が持ち場で力を発揮すると強い。そして、それぞれがシナジーを発揮できるようにすると良い。単純に尖ったメンバー6匹を選んでも強くない。天候を晴れにするメンバーがいるなら、晴れで強化されるメンバーを使うとか。

圧倒的な攻撃力で上から叩く役、高耐久で一旦受ける役、エースを活かすために他メンバーで場を整えるサポート役、いるだけで相手を警戒させる役割、etc.

全員四番バッタータイプのチームが強くないのと同じだと思う。

ビジネスの世界ではスペシャリストの重要性が高まっている。法務、財務、会計、経営、技術、etc。

チーム作りからも学ぶものがあるだろう。

メンタルが重要

精神状況を常に安定させること。焦っていると判断を誤る。

また、疲れているときは人間いい判断はできないもの。スパッと切り替えて次の日にやった方がいいことも多い。

世界は広いこと、頭のいい人達が無数にいることを知る

ランクバトルをやると、猛烈に頭の良い人たちが五万といることを認識する。

なんで相手はこんなに頭がいいんだろう、どうしてそのターンでこちらの動きを読んでその選択が取れるんだろう。と。

いいアイデアが浮かぶと、これなら行ける、とついつい思いがちだが、すでに他の人が思いついている可能性も高い。

上には上がいることを認識の上、戦っていかなくてはいけない。

おわりに

このゲームをやると、周囲の環境や相手を知ることの重要性、そして相手を知らずに戦うことのリスクを身をもって体感できる。

そして、「自分が相手だったら…」と考え先を読む癖がつく。これはとても大事なクセだと思う。その気づきだけでも価値があった(とても大事だと思うことを上から二つの項目で書いたつもり)。

そして、僕の頭の作りでは勝負の場において到底話にならないことを学ぶことができた。違う部分で自分を活かせる場所じゃないと、こういう勝負の世界では自分は役に立たないんだなというのも学び。エンジニアリングは自分に向いている職業と思われる。

ポケットモンスターのランクバトル。

環境調査・分析力、最適解を探す粘り強さ、あらゆるパターンをできるだけ頭に入れる記憶力、ロジカル思考、相手を観察する力、瞬時の計算力、数手先までの戦略構築力、限られた時間で判断し行動する力。これらを兼ね備えた人が上位にいるものと思われる。

ポケモンランクバトルに強い人はビジネスでどのくらい活躍できるのか。興味はあるが、自分がその人ではないので試すことはできない。

いい勉強になりました、ありがとうございました。

関連記事

- ソウブレイズの育成論と構築【ポケモンSVランクマッチシングル禁止級伝説環境用】(2025.10.24)