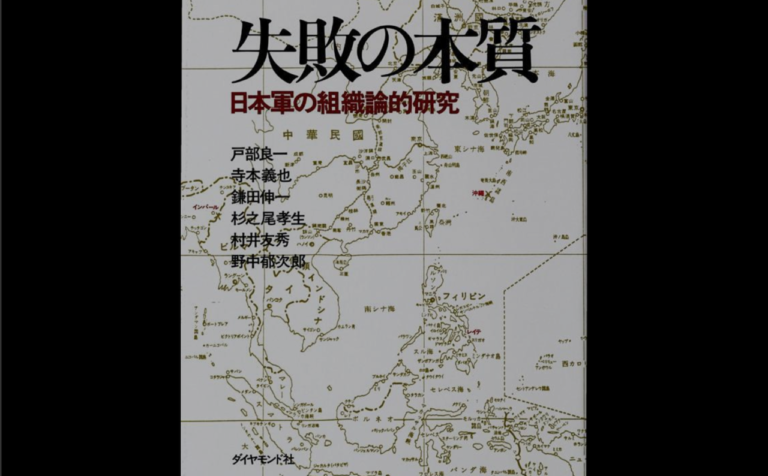

経営者や周囲の方が勧めている本で、以前から読みたいと思っていた、『失敗の本質 – 日本軍の組織論的研究』。

正月に実家に帰った際、僕の祖父のお兄さんが戦争の際にどこに所属していてどこで亡くなったのか、を聞いたことがきっかけで読み始めた。

今でも資料開示を依頼すれば、戦争時にどこにいて何をしていたのか情報を得ることができるらしい。国の指示で、必要な場所に派遣され、任務を遂行する。僕の祖父のお兄さんは、とある海域で沈められてしまった船に乗っていた。

どうしてあんな悲惨な戦争に突き進んで、多くの命を(自国も相手の国も)失わなくてはならなかったのか。

本書は、日本軍がどのような組織であったのか、どこが良くて、どこが良くなかったのかが解説される。失敗した事例の中から共通点を見出し、米軍との違いも含め分析し、提言する。

組織論を学ぶのにこれほど良い本はないと思った。理論を学ぶのも大事だが、実例から学ぶ方が刺さるし記憶に残る。

読んでいくと、人の名前や地名、昔の言葉が並んだりと少々読みにくさはあるが、エッセンスを受け取りながら読み進めるのが良いかもしれない。

以下、項目中心のメモ:

- 対局的視点と、自分の管轄の部隊のモチベーション。

- 目的の共有と現場での徹底。

- 意思決定のプロセス。「空気が支配する場所では、あらゆる議論は最後には空気によって決定される。」はグサリと刺さる。

- 日本とアメリカの組織と意思決定の違い。

- 陸軍と海軍。全体最適とそれを統括する組織について。

- 過去の成功体験から継続してしまったこと。時代の先端から置いて行かれていることに対応できなかった。

- 組織としての環境適応力。どうやって変化・自己改革していくか。

- 教育と人事評価システム。結果よりプロセスを重視。教育は暗記を重視するような側面の記載も。

- 平時は良くても緊急時に的確・迅速に意思決定できるか。

日本がなぜ失敗を続けたのか、そしてその時代の日本の良くなかった点は今国として改善しているのか。

この本を読んで思ったことは、今の日本も変わってないのでは。ということ。

組織で仕事をする上で、また、組織をまとめないといけない立場にいると尚更、この本に記載の内容が身にしみるとともに、歴史から学ばなくてはならないと思う。

本書は悲惨な戦争を知るという側面と、組織として多くを学ぶという側面と得るものが多い本である。

日本人で組織で仕事をする人なら誰もに読んでほしい一冊。日本的組織が全て悪いとは思わないが、政治やビジネスがよりグローバルな時代の中で各企業が生き残るために、重要なことが書かれていると感じる。必読と言えるだろう。